Certi eventi di microstoria sono resi noti da piccole

ricerche del territorio. Se si va a spulciare in alcuni documenti d’archivio o

se si ascoltano determinate testimonianze orali, messe a confronto con la

letteratura individuata, si possono trovare interessanti novità.

Donne udinesi della Todt sul trincerone di Baldasseria,

Udine, con militi tedeschi. Si riconoscono Leony Talotti (1926-2014), seconda da sinistra e Teresa

Novelli. Collezione Monica Secco, Udine

Si intende

ampliare, in questo senso, uno studio dello scrivente apparso su «Sot la Nape»,

la rivista della Società Filologica Friulana del 2011, col titolo “Resistenza

attiva e passiva a Udine e a Tramonti di Sotto nel 1944”.

Si ripropongono allora due episodi, avvenuti nel 1944: uno è

riferito alle località di Udine, Trieste e a Forgaria, mentre il secondo si è

svolto a Tramonti di Sotto. Si tratta di accadimenti di resistenza passiva e

attiva avvenuti quando il Friuli non era più parte dell’Italia ma era, di

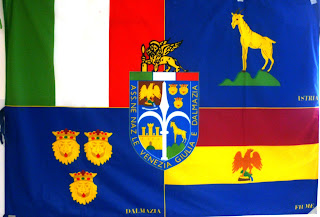

fatto, annesso al Terzo Reich. Dal 1943 la Venezia Giulia, con le provincie di

Trieste, Pola e Fiume e il Friuli, con Udine e Gorizia, erano divenuti,

infatti, la Zona d’operazioni del Litorale adriatico (Operazionszone Adriatische Küstenland), sotto lo svastica di

Hitler. Nella stessa area di occupazione tedesca c’era pure la provincia di

Lubiana, che nel 1941 era stata occupata e annessa, come altre zone geografiche

confinarie, da Mussolini all’Impero.

Nelle famiglie Garlatti, di Forgaria, certi giovani riescono

a salvarsi dai rastrellamenti nazisti, con qualche mossa di resistenza passiva

all’invasore, mentre altri vengono reclusi, deportati per andare a morire nei

lager. Certo, la vita in paese scorreva tra varie difficoltà, dato che, ad

esempio, la popolazione doveva affrontare pure un’epidemia di tifo, come si sa

dalla corrispondenza intrattenuta dal prefetto locale, in tedesco, con

l’autorità centrale. Vedi in merito: Archivio

Di Stato Di Udine (d’ora in poi Asud),

Prefettura, Gabinetto, Corrispondenza

Deutschen Berater, Minuta del prefetto De Beden, busta 49, fasc. 167, ms., 25

novembre 1944.

Eugenio Garlatti, diciottenne di Forgaria, scampato al lager

nazista con un atto di resistenza passiva (Collezione Mario Garlatti, Udine)

Nel 1944, come ha ricordato Mario Garlatti “mio padre finì

prigioniero a Udine in un comando delle Waffen SS”. Come noto è l’arma delle Schutz-Staffeln,

ovvero Reparto di difesa, particolare milizia nazista. Detto ufficio si trovava

precisamente nel palazzo di Via Crispi, al civico numero 4, in un complesso

scolastico che accoglie prima e durante il periodo bellico l’Istituto Tecnico

Commerciale “Antonio Zanon”. Nel dopoguerra qui c’è la sede della scuola di

avviamento “Pacifico Valussi” e, nel 1959, sorge l’Istituto di Stato per i

Servizi Commerciali “Bonaldo Stringher”, col preside Adelchi Nuciforo.

Ecco il racconto del testimone: “Ricordo che mio padre

Eugenio Garlatti, nato a Forgaria nel 1926, fu preso prigioniero dai nazisti;

era un ragazzo e lo portarono a Trieste in un ufficio vicino a Via Ghega;

assieme ad altri prigionieri doveva fare dei lavori a Barcola”. I lavori

forzati con la Todt erano svolti per il ripristino delle infrastrutture

bombardate e per la fortificazione dei presidi militari. L’Organizzazione Todt

prese nome dall’ingegnere tedesco Friedrich Todt, che ne fu il primo artefice.

“Durante un bombardamento alleato a Barcola – prosegue la

testimonianza di Garlatti – scappano tutti. Mio padre viene ripreso dai nazisti

e lo portano a Udine nel palazzo dove oggi c’è lo Stringher, in Via Crispi [dal 2011 l'edificio passa al Liceo "Uccellis"], lì

c’era un comando delle Waffen SS e,

mentre lui si trovava da solo in un ufficio pieno di schedari, non essendo

osservato, prova a cercare la sua scheda personale e, trovatala, la strappa,

portandosela via, così non viene più ricercato, né imprigionato. Ricordo,

invece, che suo cugino Carlo Garlatti Costa viene catturato a Forgaria, mentre

i familiari gli dicevano di non uscire di casa e di non farsi notare dai Tedeschi

e dai Cosacchi, loro alleati. Anni più tardi i miei parenti ricevettero una

comunicazione riferita alla sua morte avvenuta ad Auschwitz. Ricordo, infine,

la vicenda di una ragazza di Forgaria, innamoratasi di un ufficiale cosacco,

alleato dei nazisti, che se la portò via con sé. In paese, per decenni,

aspettarono notizie di lei, che sparì per sempre”. Forgaria fu un presidio

cosacco di un certo rilievo nella repressione antipartigiana e, allo stesso

tempo, obiettivo di attacchi sferrati dalla resistenza attiva della Brigata

“Garibaldi”. Ho consultato atti in: Archivio

Della Curia Arcivescovile Udinese, Lettera

di Mons. Nogara al Comandante delle SS di Spilimbergo, Carteggio Nogara,

fascicolo Allo, documenti, sez. 2, 12-13, Udine 17 aprile 1945.

Cosacco con la sua famiglia (moglie e bimbo), 9 marzo 1945. Occupavano, a Mena di Cavazzo Carnico (UD), le stanze requisite alla famiglia di Guglielmo Barazzutti e Cecilia Cossio. Collezione Nevio Candolini, Interneppo di Bordano (UD)

Il più grande rastrellamento antipartigiano effettuato dai

nazisti, coadiuvati dai fascisti e dai caucasici, nelle montagne dell’Alta Val

Tagliamento, inizia il 15 ottobre 1944, come scrisse nel suo diario la maestra

di Forni di Sotto, Ines Polo Grillenzoni, come ha scritto Erminio Polo, a p.

35, di un suo studio sulla vita scolastica del paese. Atti di resistenza

passiva devono essere stati messi in atto, proprio in quei giorni, anche dai

ragazzi di Forni di Sotto, costretti dai Cosacchi a portare le munizioni fino

ad Ampezzo. Come riporta il Diario della Pieve “I più grandicelli

saranno condotti a Tramonti… e adibiti a lavori militari”. Il parroco fornese

si sofferma sulle svariate ruberie perpetrate da quelli che descrive, con amara

ironia, come: “Regalo sorpresa di Hitler! Una delle sue armi segrete! I

Cosacchi!” (Idem, 31 dicembre

1944, ms.).

Anonimo, Cosacco a cavallo, 2015

Nel caos della guerra

tra sfollati ed esuli

Nel caos della guerra, si assisteva al rimpatrio di varie

persone dall’estero, c’erano i profughi della Venezia Giulia e gli sfollati

delle città, che sfuggivano ai bombardamenti alleati. C’era l’assistenza per

loro? E come funzionava? Era solo sulla carta e senza alcun esito, dato che il

signor Zattiboni, commissario prefettizio del Comune di Tramonti di Sopra, il 2

marzo 1945, comunicò alla Prefettura di Udine che “sono stati collocati al

lavoro durante il mese di febbraio 1945 NEGATIVO”. Vedi: Asud, Prefettura, Gabinetto, Lettera del Commissario prefettizio

Zattiboni del Comune di Tramonti di Sopra al prefetto, b 51, f 169,

dattiloscr., 2 marzo 1945.

Nessun profugo o sfollato fu aiutato, dunque, da quel

commissario prefettizio. La comunicazione, secondo il prefetto De Beden, è di

così poco conto che, data la scarsità di carta, il foglio venne riciclato, sul

retro, quale minuta di altri messaggi, sempre in lingua tedesca.

In altre località del Friuli i profughi giuliano dalmati e

gli sfollati ci sono eccome. Secondo Mirella Del Negro, di Martignacco, esistono

“alcune decine di schede di profughi giuliano dalmati nell’Archivio storico del

Comune di Martignacco”. Si tratta di esuli e sfollati da Pola e da Fiume, che

nel 1944 sono sottoposte a intensi bombardamenti degli alleati. I profughi, su

ordinanza del podestà, vanno accolti nelle case dei compaesani che, nei primi

momenti, sono poco favorevoli ad ospitare gli sfollati giuliano dalmati.

Cosacchi a Mauthen (Austria) nel maggio 1945, pittura murale. Fotografia del 2015

Dalla memorialistica in lingua friulana si sa che: “Alore [a

Fontanebuine, tal 1944] o vin scomençât a viodi tantis feminis zovinis e mancul

zovinis... A jerin lis sfoladis di Pola che a vivevin tes barachis a Felet”

(Allora [a Fontanabona di Pagnacco, nel 1944] abbiamo iniziato a vedere tante

donne giovani e meno giovani… Erano le sfollate di Pola che vivevano nelle

baracche a Feletto Umberto). È la testimonianza di Danila Braidotti, Nila,

riportata in “Fontanebuine”, edito nel 2016.

È nella Baraccopoli di San Rocco, a Udine, che furono portati

i primi esuli dall’Istria. Lo ha scritto Maria Maracich, a p. 19, di un suo

memoriale del 2013, intitolato “Il Viaggio di Meri”. Le baracche erano situate

dietro la chiesa di San Rocco, tra via San Rocco e via Vincenzo Joppi.

Costruita dopo la Grande guerra in seguito al 1917, quando ci fu l’esplosione

della polveriera di Sant’Osvaldo, la baraccopoli di 29 grandi capanni, ospitava

all’inizio gli sfollati e i senzatetto a causa dello scoppio e, poi, le

famiglie poco abbienti. Nel 1944 ospitò i primi profughi istriani dell’esodo giuliano

dalmata. Fu abbattuta durante gli anni 1960-1965, mano a mano che venivano

edificate le case popolari.

Dal libro di Giorgio Stella “Ti racconto San Rocco” si sa che

alla fine degli anni ’50 la famiglia istriana Clauti, composta dai genitori e i

quattro figli, aprì con successo in via San Rocco il bar ‘Allegria’ a Udine. La

laboriosa famiglia Clauti in seguito rinnovò il locale, aprendo nelle vicinanze

la merceria ‘Da Nucci’, con una delle figlie. Nello stesso quartiere abitava

Livio Marsich, detto il fiuman, originario dell’Isola di Veglia. Varie donne

istriane, ospiti del Centro smistamento profughi di via Pradamano, suonavano

alle porte delle case di borgo San Rocco tentando di vendere biancheria

ricamata del corredo da sposa in cambio di poche lire, ma la miseria era troppo

diffusa in tutto il Friuli.

Il professor Stefano Perini in un incontro pubblico a Fauglis

di Gonars, il 24 febbraio 2017, ha comunicato “alcuni dati sul Comune di Aiello

del Friuli riguardo ai profughi italiani d’Istria, di Fiume e della Dalmazia;

nel 1945, c’erano 110 profughi italiani di Zara e molti altri dell’Istria più

tardi, nel 1946”.

S.P. Zucchiatti e S.M., Baracca di profughi a Udine, pastelli su carta, cm 16 x 8,5, 2018

Ecco una testimonianza sullo sfollamento da Milano, dato che

molti spostamenti imposti dal regime erano dai centri urbani alle periferie.

“Nel 1943 a causa dei bombardamenti eravamo sfollati a Udine in Via Castellana

a casa della nonna Ines – ha raccontato Carmen Burelli – poi mia sorella

soffriva per gli scoppi anche a Udine, così la mia famiglia è sfollata a

Ciconicco, nella casa di una vedova che ci affittava la camera e l’uso cucina”.

Come vi siete trovati? “Quelli del paese non ci volevano – è la risposta – a

scuola non potevamo portare il legno per la stufa, come faceva ogni bambino, ma

loro erano figli di contadini e avevano la legna, noi no, così i compagni di

classe ci prendevano in giro”.

Avete visto i Tedeschi, i partigiani e i Cosacchi? “Sì, tutti

– ha aggiunto la signora Burelli – poi i miei zii sono andati a Milano per

trovare i nostri mobili caricati su un carro ferroviario che non arrivava mai,

finalmente è arrivato a Udine, allora lo zio Angelo col carro e il cavallo ci

porta un trumò e la nonna aveva messo delle patate nel cassetto, ma ad un posto

di blocco i Tedeschi fermano il carro e imprigionano lo zio per deportarlo in

Germania, ma i ferrovieri spiavano ai prigionieri come passare da un buco e

scappare. Lo zio Angelo è fuggito dal treno e la mitragliatrice tedesca gli

sparava dietro. Noi sfollati dormivamo su certe brande militari con le lenzuola

col timbro dei militari”.

Ricorda qualcosa d’altro? “Nel 1946 eravamo di nuovo in cerca

di una casa – ha concluso la testimone – ci viene assegnato un appartamento in

un cortile in Via Mantica. Eravamo felici, la mamma è andata a pulirlo, prima

che ce lo assegnassero, ma nella notte un gruppo di altri senzatetto si è

approfittato e lo ha occupato. Verso il 1950 ci viene assegnato un appartamento

nelle Case Fanfani, ma pure lì si infila una famiglia approfittona di

sinistrati. Allora l’ente preposto ci diede una bicamere, eravamo una famiglia

di sei persone, con un’altra in arrivo”.

Udine, edificio dell'Istituto "B. Stringher" in Via Crispi 4. Fotografia del 2009

Fucilazione di dieci

partigiani a Tramonti di Sotto

Ritorniamo ai fatti di resistenza in Friuli. Nel 1944

proseguivano i rastrellamenti nazisti, coadiuvati da Cosacchi e Camice Nere. Il

fatto di resistenza attiva, descritto ora, si riferisce ad uno scontro armato,

culminato con la fucilazione per rappresaglia di dieci partigiani a Tramonti di

Sotto, il 13 dicembre 1944, da parte di militi della X MAS, alleati dei nazisti.

Vedi in merito: Istituto Friulano Per La

Storia Del Movimento Di Liberazione del Friuli Venezia Giulia (d’ora in

poi Ifsml), Udine, Fondo Rappresaglie Eccidi Arresti in Friuli, b 1, f 8, cc

1-3 (fotocopie di dattiloscritti e manoscritti). Nelle parentesi riquadrate vi

sono alcune precisazioni dell’Autore. Si è consultato pure il volume di Pieri

Stefanutti intitolato, Novocerkassk e

dintorni. L’occupazione cosacca della Valle del Lago (ottobre 1944 – aprile

1945), Udine, IFSML,1995.

Erano i momenti nei quali, col beneplacito della Intelligence

inglese, certe formazioni di partigiani, come quelli delle Brigate Osoppo

Friuli, cercavano un contatto coi militi fascisti, in funzione anticomunista,

per preservare il territorio nazionale dalle mire espansioniste titine. Le

autorità tedesche d’occupazione erano a conoscenza della diversità politica tra

le formazioni partigiane. Oltre ai servizi segreti, funzionava l’attività di

censura postale, che inviava le informazioni raccolte tradotte al Präfekt De Beden. Egli, il 2 settembre

1944, ricevette il testo del “Blatt der Patrioten der Brigade Osoppo Friuli”.

Il Foglio notizie dei partigiani osovani era stato inviato da Tricesimo al

signor Marino Nenini, parrucchiere di Buttrio. Vedi: Asud, Prefettura, Gabinetto, Lettera del presidente della Provinziale Kommission der Zensur von

Udine al prefetto De Beden, b 51, f 169, ms., 2 settembre 1944.

Come richiede ogni sporca guerra civile talvolta c’erano dei

morti passati per le armi senza un regolare processo. Nel dicembre 1944 i Tedeschi,

con reparti della X MAS e Cosacchi, effettuarono un rastrellamento nel settore

tra l’Arzino e il Meduna. “Le formazioni partigiane della Osoppo e della

Garibaldi ivi appostate – aggiunge il documento dell’Ifsml –, sotto la forte pressione, ripiegarono disperdendosi

in posizioni di fortuna sulle alture”.

A questo punto è opportuno spiegare che il documento in

questione altro non è che un verbale di interrogatorio, del 6 agosto 1952, con

cui il giudice istruttore del Tribunale di Pordenone interrogò il partigiano

osovano Luigi Olivieri Ginepro, residente a Cividale, sui fatti di resistenza a

Tramonti. Dalla letteratura si sa che Luigi Olivieri “Ginepro”, fece parte del

Comando unificato “Garibaldi-Osoppo”, che il 30 aprile 1945 diede l’ordine di

insurrezione ai partigiani, liberando Udine dall’occupazione nazista, con

attacco finale fissato per le ore 6 del 1° maggio. Gli alleati entrarono in

Udine alle ore 15,30. Vedi: G. Gallo,

La resistenza in Friuli 1943-1945, Udine, Ifsml,

1989, p. 260.

A Tramonti, come in altri paesi di montagna, i rifornimenti

alimentari venivano portati, con la gerla, dalle ragazze di Tramonti fino alle case di Palcoda; anche queste sono

forme di ausilio ai partigiani sono atti di resistenza passiva.

“Il mattino del 12 dicembre [1944] – prosegue il testo del

documento citato e custodito in Ifsml

– un reparto della predetta unità nemica [la X MAS], mosse da Tramonti di Sotto

sulla località Palcoda ove erano rifugiati alcuni partigiani. Seguì un impari

scontro: pochi poterono scampare alla cattura; il comandante Battisti (medaglia d’oro) alla cattura

preferì la morte. E si uccise. Un discreto numero di partigiani catturati venne

condotto a Tramonti di Sotto. Il mattino del 13 dicembre nei pressi del Cimitero

di Tramonti di Sotto, un plotone del predetto Battaglione Valanga [della X MAS, comandato dal capitano Manlio Maria Morelli]

eseguì la fucilazione di dieci partigiani presi a caso tra i catturati e senza

processo”. In paese resta una lapide (con alcune imprecisioni nei nomi) per

ricordare quel tragico evento, ma è una lastra di cui alcuni si sono

dimenticati.

Nell’interrogatorio l’osovano Luigi Olivieri precisa che: “Da

notizie raccolte dopo il fatto risulta che l’esecuzione fu decisa da ufficiali

della predetta unità senza processo. Dettagli sulla esecuzione potranno essere

richiesti all’allora cappellano di Tramonti di Sotto. Il Battaglione Valanga era comandato dal Capitano

Morelli. Degli altri ufficiali ho annotato il capitano Barbesino (veramente nei

miei appunti leggo: Capitano Baresini, responsabile dei fucilati di Tramonti di

Sotto = Piemontese); il ten. Bertozzi e il S.ten. medico Truci Giulio di

Criside, nato a Firenze il 30.12.1914, laureato all’Università di Firenze il

12.7.1939 che ha presenziato alla esecuzione dei dieci partigiani”.

Nella conclusione, Olivieri, cita altre fonti: “Ritengo che

su questo doloroso fatto possa fornire utili informazioni anche il ten.

paracadutista Cino Boccazzi, medico a Treviso, che fu catturato in quel

rastrellamento ed ebbe colloqui col Morelli e l’ex Comandante della Osoppo

Candido Grassi Verdi”. Colpisce la

frase “… ebbe colloqui col Morelli…”. Il prigioniero di un nemico subisce

interrogatori, forse torture. I colloqui, invece, sono tipici proprio di chi ha

contatti col nemico.

I Dieci partigiani fucilati

dai fascisti a Tramonti di Sotto il 13 dicembre 1944

|

Nome cognome

|

Luogo e data di

nascita

|

Residenza o note

|

Divisione

partigiana e nome di battaglia

|

|

Carlo Sclavi

|

Buenos Aires, 19.11.1917

|

Casteggio di Pavia

|

Garibaldi “Cicco” [o Chico]

|

|

Adalgerio Ceccone

|

Colloredo di Montalbano (UD), 16.11.1923

|

Fagagna (UD)

|

Garibaldi “Moschetti”

|

|

Gino Minin, di Giuseppe e Maria Crovato

|

Tramonti di Sotto, 24.9.1925

|

Tramonti di Sotto (UD)

|

Garibaldi “Carnera”

|

|

Salvatore Villani

|

S. Teresa di Gallura (CA), 6.12.1914

|

Brigadiere dei CC.RR. [Carabinieri Reali]

|

Osoppo “Cossu”, medaglia d’argento al valore militare alla

memoria

|

|

Gino De Filippo

|

Claut, 20.12.1926

|

Claut (UD)

|

Garibaldi “Nerone”

|

|

Ottavio Cominotto

|

Pinzano (UD), 29.6.1920

|

Valeriano (UD)

|

Garibaldi “Romeo”

|

|

Cosimo Moccia

|

Manduria (TA), 1.1.1922

|

Carabiniere

|

Osoppo “Aldo”, medaglia d’argento alla memoria

|

|

Osvaldo Rigo

|

Chiusaforte (UD), 13.7.1926

|

Pontebba (UD

|

Garibaldi “Davide”

|

|

Vittorio Flamini

|

Assisi, 21.1.1919

|

Assisi

|

Garibaldi “Fracassa”

|

|

Ulderico Rondini

|

Vienna, 6.7.1924

|

Roma

|

Osoppo “Romano”, medaglia d’argento alla memoria

|

Fonte: Istituto Friulano per la Storia del Movimento di

Liberazione del Friuli Venezia Giulia, Udine

Anna Rita Morleo, nel mese di aprile 2017, ci ha scritto il

seguente messaggio in Google, di cui si prende atto: “Per l’eccidio riportato

come il 13 dicembre, la data credo debba essere corretta al 10 dicembre. Inoltre

ancora oggi sto cercando di fare chiarezza sul valore delle medaglie attribuite

ai ragazzi della Osoppo. A noi risulta che al Moccia fu attribuita la medaglia

d’oro, poi rettificata con un decreto due mesi dopo… sembrerebbe per un errore

di scritturazione, invece con quella correzione declassarono altre 9 medaglie.

La storia, è vero, può scriversi solo quando si è lontani dall’accaduto. Per

ogni curiosità vedere l’articolo on-line su «Patria

Indipendente» Anna Rita Morleo - Sulle orme di una medaglia”.

Peraltro, nel 2014, è uscito un libro con titolo simile della

stessa Anna Rita Morleo. Fonti friulane, tuttavia, insistono a dire che la data

della lapide (10 dicembre 1944) non sia corretta. Ciò parrebbe confermato dagli

scontri armati dei partigiani con la X MAS del 12 dicembre 1944, citati nel

documento dell’IFSML di Udine.

Udine - Via Crispi n. 4, queste immagini mostrano i

sotterranei dell'edifico scolastico che fu dell'Istituto Stringher dal 1959

fino al 2010. Si notano certi spazi adattati a celle. Che sia in queste

prigioni che erano trattenuti i rastrellati di Forgaria, di Attimis e di

Pinzano dai nazisti e dai Cosacchi nel 1944-1945? (fotografie del 2010 di Giancarlo

Martina)

Le prigioni naziste a

Udine

Tra i luoghi di detenzione nazista a Udine, come ha raccontato

Eugenio Garlatti al figlio Mario, c’era anche la scuola “A. Manzoni” in piazza

Garibaldi, il cui corpo di fabbrica si allunga fino in via Crispi e Largo

Ospedale Vecchio. Era proprio una caserma delle Waffen SS, dato che si sono fatti costruire il rifugio antiaereo

sito al Giardino Del Torso, divenuto luogo di visita d’istruzione dal 2012. Altri

luoghi di prigionia in città erano il carcere di Via Spalato, le celle del

tribunale, sito in Vicolo Porta e Via Treppo e la caserma dell’8° Alpini, in

Via S. Agostino.

Anche un’altra testimonianza e una fonte scritta vanno a

corroborare il fatto che il complesso Manzoni-Stringher sia stato un luogo di

incarcerazione nazista. Nel saggio di Enzo Cecconelli, intitolato “Musei di

Storia Naturale ieri e oggi, Udine”, del 1972, a p. 29, si legge che: “Nel

settembre del 1944, durante l’occupazione tedesca, l’Istituto tecnico ‘A.

Zanon’ venne adibito a campo di concentramento dei rastrellati nelle operazioni

antipartigiane”. Si ricorda che lo Zanon di allora occupava gli edifici di

Piazza Garibaldi fino a Via Crispi, detti negli anni 1960-1970 “complesso

Manzoni-Stringher”. La notizia di Cecconelli, anche se confutata da una fonte

orale anonima è stata ripresa nel seguente volume: Roberto Bruno, Elisabetta

Marioni, Giancarlo Martina, Elio Varutti, Ospiti

di gente varia. Cosacchi, esuli giuliano dalmati e il Centro di Smistamento Profughi di Udine

1943-1960, Udine, Istituto “B. Stringher”, 2015, alle pp. 63-64-65.

Il complesso Manzoni-Stringher fu proprio un lager nazista

nel 1944? Di certo furono concentrati qui pure gli sfollati di Attimis, Faedis

e Nimis, paesi incendiati dai nazisti, per rappresaglia antipartigiana.

L’Istituto “Zanon” cambiò sede nel 1955, quando fu spostato nell’attuale di

piazzale Cavedalis. Nell’edificio di piazza Garibaldi fu poi sistemata la

scuola media “A. Manzoni”. Dagli anni ’60 il gruppo di edifici viene definito

“complesso scolastico Manzoni Stringher”, con aule fino in via Crispi.

Una testimonianza davvero straordinaria è quella sulla

vicenda di Maruska Sabornaia, una ucraina sposata a un emigrante friulano

esperto in edilizia. Lei, nel 1918, a Kiev diede alla luce Sofia Bosari, detta

Sonia, una nostra importante fonte orale. Sui cosacchi in Friuli esiste già un

prodotto video dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “B. Stringher” di

Udine, pubblicato il 18 aprile 2012 su Youtube. Si tratta di un’intervista,

condotta dallo scrivente e dai suoi allievi, alla signora Sofia Bosari (Kiev

1918), registrata in casa sua, a Udine il 25 gennaio 2012, in presenza di

familiari ed amici.

Parte della famiglia Bosari, come accennato, coi ragazzi, si

era rifugiata negli stavoli sui monti (fienili montani con dormitorio). Quando

alle cinque del mattino entrarono nelle camere i cosacchi, gridando

“partizani”, ci fu una grande confusione. I rastrellati furono portati a piedi

fino a Udine e imprigionati nelle scuole di Largo Ospedale Vecchio e

nell’Oratorio del Cristo, come accadde per i rastrellati di Forgaria del 21

maggio 1944. Tali spazi fungevano da Campo di concentramento, per deportare i

malcapitati, poi, in Germania. Tra i prigionieri c’era pure Giuseppe Bosari,

detto Beppino, che riuscì a scappare gettandosi da un balcone, eludendo la

guardia dei repubblichini. È noto l’uso militare degli edifici scolastici da parte

dei nazisti a Udine, come ha scritto Cecconelli. Alcuni insegnanti

dell’Istituto “Stringher” hanno cercato i sotterranei dell’atrio della scuola,

scoprendo che ci sono molti vani piccoli e stretti, come fossero tante celle.

Hanno fotografato tali spazi che potrebbero essere stati dei luoghi di

prigionia e di tortura dei rastrellati.

“I cosacchi – ha aggiunto Sofia Bosari – avevano le dita

piene di anelli d’oro, cercavano i partizani,

ma anche le donne giovani e il fieno per i cavalli, noi pregavamo loro di

lasciarci in pace, allora un cosacco medico anziano ha detto ai più sfegatati:

Qui non siamo in Polonia! così hanno lasciato tutto il fieno per le nostre

mucche”.

La testimonianza di Sofia Bosari è già stata pubblicata nel

2015 in Ospiti di gente varia. Cosacchi,

esuli giuliano dalmati e il Centro di

Smistamento Profughi di Udine 1943-1960, alle pp. 63-65.

Documento d’identità del brigadiere Sante Rassati, 1944. Notare

il testo bilingue (italiano – tedesco), perché il Friuli era, in sostanza,

annesso al Terzo Reich. Collezione Franco Rassati, nato a Ugovizza (UD)

Testimonianze orali

Interviste effettuate a Udine, con taccuino, penna e macchina

fotografica, a cura dello scrivente ai sottoelencati signori, ove non

altrimenti indicato. Per la disponibilità dimostrata, l’Autore ringrazia le

fonti orali, i prestatori delle fotografie, le direzioni e gli operatori delle

biblioteche e degli archivi visitati per il presente contributo di

ricerca. Ove non altrimenti scritto, le fotografie sono dell'Autore.

- Sofia Bosari, detta "Sonia" (Kiev 1918-Udine 2016), int. del 25

e del 30 gennaio 2012, con la collaborazione degli allievi Simone Martinis e

Ioan Rares Chirca, delle professoresse Tiziana Mancini e Maria Pacelli, di

Paolo Fabbro e di Franca Daboni.

- Carmen Burelli, Udine, 1938, int. del 20 gennaio 2018.

- Mirella Del Negro, Martignacco 1949?, intervista (= int.) del

16 dicembre 2017 a Martignacco (UD).

- Mario Garlatti, Udine 1957, int. del 24 ottobre 2010.

- Stefano Perini, Trieste 1950, int. a Gonars (UD) del 24

febbraio 2017.

Bibliografia, fonti

d’archivio

- Archivio Parrocchiale Di Forni Di

Sotto (UD), Libro storico, 15 ottobre 1944, ms.

- Archivio Di Stato Di Udine (d’ora in poi ASUD), Prefettura,

Gabinetto, Corrispondenza Deutschen Berater, Minuta del prefetto De Beden,

busta 49, fasc. 167, ms., 25 novembre 1944.

Bibliografia, fonti

edite

- Danila Braidotti, “Nila”,

Fontanebuine, Udine, Fuoricatalogo, 2016.

- Roberto Bruno, Elisabetta Marioni, Giancarlo Martina, Elio

Varutti, Ospiti di gente varia. Cosacchi,

esuli giuliano dalmati e il Centro di

Smistamento Profughi di Udine 1943-1960, Udine, Istituto “B. Stringher”,

2015.

- Enzo Cecconelli, Musei

di Storia Naturale ieri e oggi, Udine, Udine, Orto Botanico dell’Istituto

Tecnico per Geometri “G. G. Marinoni”, 1972.

- G. Gallo, La resistenza

in Friuli 1943-1945, Udine, IFSML, 1989.

- Maria Maracich, Il

Viaggio di Meri, Codroipo (UD), Edizioni Beltramini, 2013.

- Anna Rita Morleo, Sulle

orme di una medaglia. Storia minima di un partigiano manduriano, Manduria

(TA), Barbieri Selvaggi, 2014.

- Erminio Polo, Cronaca di

vita scolastica 1939-1951, Forni di Sotto (Ud), Centro di Cultura Popolare

Fornese, Coordinamento Circoli Culturali della Carnia, 1994.

- Pieri Stefanutti, Novocerkassk

e dintorni. L’occupazione cosacca della Valle del Lago (ottobre 1944 – aprile

1945), Udine, IFSML,1995.

- Giorgio Stella, Ti

racconto San Rocco. Storia di un suburbio tra luoghi e identità, Udine, in

fase di stampa.

- E. Varutti, “Resistenza attiva e passiva a Udine e a Tramonti

di Sotto nel 1944”, «Sot la Nape», LXIII, 2, 2011, pp. 64-68.

Filmografia

Sitologia

Profughi di Pola in Friuli negli anni 1950-1955. Lidia

Illusigh con la figlia. Collezione Sergio D’Ecclesiis, Pasian di Prato (UD)